Nachdem Vertreter der Linken im Bundesrat einem historischen Aufrüstungspaket von CDU und SPD zustimmten, ist der Frust vieler Mitglieder und Sympathisanten der Linken groß. Marco Hamann blickt in seinem Kommentar auf die Ereignisse und geht der Frage nach, welche Motivation hinter dem Abstimmungsverhalten steht.

Seit letzter Woche ist klar: Mit der freudig beschworenen Einheit der Partei ist es schon wieder vorbei. Mit ihrer Zustimmung zum schwarz-roten Aufrüstungspaket sind die Linken-Senatorinnen und Ministerinnen in den Landesregierungen Mecklenburg-Vorpommerns und Bremens der restlichen Partei ohne Not, aber dafür mit Ansage in den Rücken gefallen.

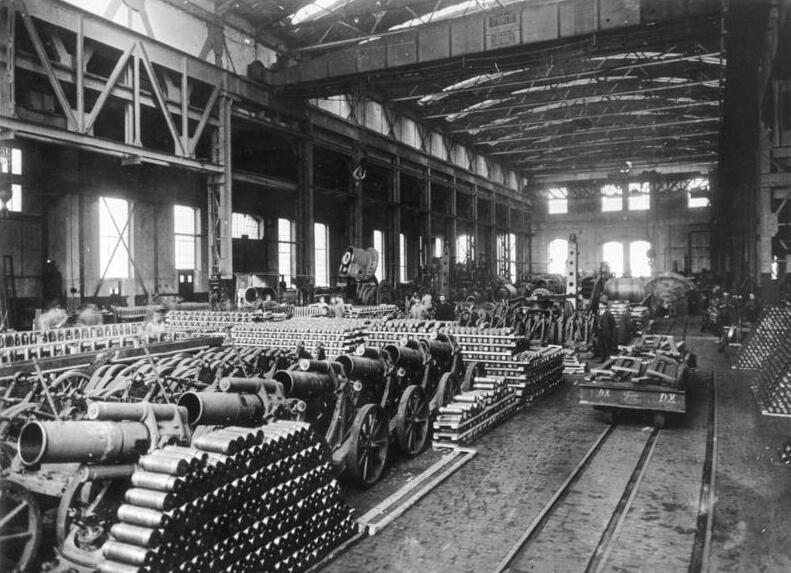

Wochenlang hatte sich die Parteiführung dem seit der Bundestagswahl immer stärker anschwellenden Druck der Medien und der durch alle Talkshows gereichten Militärexperten und Haubitzen-Liebhaber tapfer und einigermaßen konsistent erwehrt. Den Coup von Union und SPD zugunsten unbeschränkter Aufrüstung lehnten Parteivorstand und Bundestagsgruppe geschlossen ab.

Vor diesem Hintergrund konnte Heidi Reichinnek den um ein paar Klima-Milliarden feilschenden Grünen während der Debatte im Bundestag noch genüßlich vorhalten: „Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet.”1 Gegenüber den mitregierenden Genossen wäre dies freilich unangebracht, hatten sich diese doch bereits vor der Abstimmung schon als Bettvorleger in Stellung gebracht.

In dieser Hinsicht machten vor allem die Bremer Regierungsgenossen in aller Öffentlichkeit von sich reden. Am 13. März verlagerte die Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt die eigentlich parteiintern zu führende Auseinandersetzung in die bürgerliche Presse, als sie gegenüber Table.Briefings erklärte, dem Aufrüstungsvorhaben entgegen der eigenen Parteilinie zustimmen zu wollen.2

Gegen dieses selbstherrliche Vorgehen halfen offenbar alle Vermittlungsversuche von Seiten des Parteivorstandes und der Vorsitzenden nichts. Auch ein offener Brief, der aufgrund des angekündigten Bruchs mit der Parteilinie in Umlauf gebracht und innerhalb von zwei Tagen von rund 2.500 Mitgliedern und über 60 Basisgliederungen unterzeichnet wurde, blieb ein folgenloser Versuch, die Position der Partei zu wahren.3 In der durch jahrelang in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Streitigkeiten geschädigten Partei fiel die Resonanz auf diese Initiative gemischt aus. Manche Genossen verurteilten das Vorgehen, würde so doch nur wieder die eigene Zerstrittenheit offengelegt.

Diese Auffassung ist in diesem Fall jedoch verfehlt, denn sie stellt die Situation auf den Kopf: Es war das Verhalten einer kleinen, aber durch ihre Regierungsämter privilegierten Minderheit, die mit der Linie der Partei und ihres gewählten Vorstandes brach und den Rest der Partei öffentlich in die Bredouille brachte. Sie fielen nicht nur der Parteiführung und der Bundestagsgruppe in den Rücken, sondern auch den Basisgliederungen, die Proteste gegen das geplante Aufrüstungsprogramm organisierten. Schlagend haben die Senatorinnen und Ministerinnen offengelegt, dass sie keineswegs gewillt sind, sich Beschlüssen zu beugen, die nicht in ihren Kram passen. Und weder die Parteibasis noch der Parteivorstand verfügen über effektive Mittel, um Abgeordnete oder Minister an getroffene Beschlüsse zu binden. Dabei handelt es sich um ein strukturelles Dilemma, da die Freiheit der gewählten Repräsentanten gegenüber der Partei und Wählerschaft rechtlich festgeschrieben ist.

Die Bremer Senatorinnen jedenfalls begründeten den Alleingang gegen die Partei mit ihrer „Verantwortung für das Bundesland Bremen”.4 Einen spürbaren Unterschied im klammen Haushalt des Stadtstaates solle das Paket bringen. Jetzt erwarte man nur mehr eine grundlegende Reform der Schuldenbremse im Bund. Damit konterkariert sie die Haltung der Bundespartei, die unmissverständlich feststellte, dass die Abschaffung der Schuldenbremse durch die Zustimmung verspielt wurde und allein „eine Abschaffung oder mindestens grundlegende Reform der Schuldenbremse […] den Ländern den finanziellen Spielraum (für Bildung, Kultur, Soziales …) verschaffen [würde], den sie wirklich benötigen.”5 Über diesen Widerspruch können auch die Beschwichtigungsversuche der Bundespartei nicht hinwegtäuschen, die nun demonstrativ die schwierige Lage der Regierungsgenossen betont und so versucht die Wogen zu glätten.

Besonders irritierend dabei: Der Kniefall wäre nicht einmal nötig gewesen. In Bayern war der Staatsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern bereits auf Linie gebracht worden und somit die Stimmen aus Bremen und Mecklenburg-Vorpommern irrelevant. Aiwanger hatte seine Beweggründe dabei nicht hinter großem Verantwortungsgetöse versteckt. Sein Ministersessel war ihm einfach zu bequem, um einen offenen Konflikt mit der CSU zu riskieren.6

Nun wäre es sicherlich zu einfach, das gesamte Debakel auf ein paar an Ministersesseln klebende Regierungsgenossen zu reduzieren. Das Problem reicht tiefer und heißt linke Regierungsbeteiligung. Es geht dabei um die Frage, was für eine Partei Die Linke sein soll. Soll sie sich als Junior-Partner einer sogenannten progressiven Regierung mit SPD und Grünen ein- und unterordnen? Oder strebt die Partei danach, sich im Gegensatz auch zu diesen bürgerlichen Parteien als sozialistische Kraft aufzubauen und nur dann in eine Regierung einzutreten, wenn sie stark genug ist, die zentralen Ziele eines sozialistischen Programms auch umzusetzen. Soll Die Linke also einfach nur etwas sozialer Schmierstoff im kapitalistischen Getriebe sein oder dafür kämpfen, dieses Getriebe einmal zum Stillstand zu bringen?

Der Horizont der Regierungsgenossen jedenfalls endet beim progressiven Regieren. Sie wollen es sich auf Landesebene nicht mit SPD und Grünen verscherzen und auch im Bund den Weg frei machen für Rot-Rot-Grün. Dazu wären jedoch grundlegende Konzessionen vonnöten, insbesondere in Fragen der Außenpolitik. Avancen in diese Richtung sind alles andere als neu. Regelmäßig und verstärkt vor Bundestagswahlen wird die grundlegende Ablehnung der NATO von Seiten der auf Rot-Rot-Grün orientierten Genossen in Frage gestellt. Deshalb lässt sich auch vermuten, dass der gesamte Begründungszusammenhang, den die Partei für dieses historische Versagen abgibt, verkehrt ist. So erklärte Kristina Vogt im Vorfeld der Abstimmung offenherzig, dass „wir“ uns in Europa nach der Wahl Trumps „neu aufstellen“ müssen. Das bedeutet natürlich sicherheitspolitisch und dementsprechend ging es ihr auch nur mehr um das „Kleingedruckte“, welches bei der Aufrüstung stimmen müsse.7 Demnach, lässt sich vermuten, war die Aufrüstung also nicht einfach eine Kröte, die man aus Verantwortung für marode Brücken und Schulen schlucken musste. Die Haltung der Linken zu den imperialistische Bestrebungen der Bundesrepublik ist eine zentrale Position, die für ein Rot-Rot-Grünes-Bündnis geschliffen werden muss.

Diese Position vertritt seit Jahren dezidiert das parteiinterne Netzwerk Progressive Linke. Führender Kopf des Netzwerks ist Christoph Spehr, Landessprecher der Bremer Linken. Er forderte im letzten Herbst, dass Die Linke in der Außenpolitik über „ihren ideologischen Schatten springen“ solle und plädierte für die Beteiligung an einer Regierungskoalition im Bund.8 In diesem Zuge „prognostizierte“ er auch eine Wahlniederlage 2025, sollte die Partei sich als Oppositionskraft und nicht als verantwortungsvolle Regierungsoption präsentieren. Die Ergebnisse des Wahlkampfes – „Alle wollen regieren. Wir wollen verändern.“ – sprechen für sich. Sie stehen zudem in klarem Kontrast zu den Ergebnissen der letzten Bundestagswahl. Damals hatten sich führende Genossen an SPD und Grüne herangemacht und vor allem außenpolitische Positionen der Partei für verhandelbar erklärt. Doch von all dem lassen sich die Vertreter und Vordenker eines Rot-Rot-Grünen Bündnisses nicht beirren. Einer der umtriebigeren ist Jan Schlemermeyer, Vorstandsmitglied des Institut solidarische Moderne. Am 17. März, der Woche des Bundesrat-Debakels, meldete er sich mit einem bemerkenswerten Text im nd zu Wort.9

Schlemermeyer entwirft hier ein Bild, in dem politische Entwicklung nur mehr als Folge ausländischer Einflussnahme erscheint. Die Handlungen, möglicherweise gar die Wahl Trumps und seiner Administration werden hier zum Ergebnis russischer Einflussnahme erklärt: Putin habe die USA mit „Fake News und innerer Spaltung aus dem westlichen Bündnis herausgebrochen.“ Sozialpolitik wird zu staatlicher Sicherheitspolitik, wenn Schlemermeyer anmahnt, gegen diese zersetzenden ausländischen Einflüsse „massiv in sozialen Zusammenhalt” zu investieren. Aber nicht nur nach innen, auch gegen die „autoritäre Bedrohung von außen“ gelte es, sich als Linke zu wappnen. Wie? Mittels einer strategisch unabhängigen EU und der „aktiven Verteidigung unserer Demokratie.” Dass dies verdächtig nach einer Mischung aus Emmanuel Macron und Peter Struck klingt, ist dabei sicherlich kein Zufall, sondern Teil des angestrebten Erneuerungsprogramms. Wir lernen: Die Spaltung der westlichen Gesellschaften resultiert nicht etwa aus ihren eigenen sozialen Widersprüchen, sondern wird von außen hervorgerufen. Insofern ist der Fluchtpunkt der Politik auch nicht Klassenkampf, wie ihn sich die Partei zuletzt wieder wagte auf die Fahnen zu schreiben, sondern sozialer Zusammenhalt in der Klassengesellschaft und die Verteidigung dieser Klassengesellschaft nach außen. Hat man die Spaltung der Gesellschaft in Klassen und die daraus resultierenden Widersprüche und Konflikte in einen Gegensatz von Innen und Außen verwandelt, dann geht auch die zu übernehmende „staatspolitische Verantwortung” sehr viel leichter von den Lippen.

Das Abstimmungsverhalten in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern war also kein Betriebsunfall. Es ist Resultat einer politischen Bestrebung, Die Linke auf Rot-Rot-Grün zu trimmen, also nach rechts zu rücken. Was den Regierungsgenossen die Beschlüsse der Partei dabei wert sind, haben sie deutlich gemacht. Die verständnisvollen Erklärungen aus dem Karl-Liebknecht-Haus sollen den Graben offenbar möglichst schnell wieder zuschütten. In die gleiche Richtung weisen zuletzt Aussagen von Jan van Aken, der erklärt, er „habe ein ganz anderes Problem als die frischen Milliarden für die Bundeswehr.“10 Doch das ist ein großer Fehler, denn im Angesicht der immer schrilleren Angst- und Aufrüstungspropaganda hätte sich die Partei als einzige politische Kraft im Bundestag entschieden und geschlossen gegen diese gefährliche Entwicklung zu stellen. Getreu dem Motto: „Alle rücken nach Rechts. Wir nicht.“

- https://www.youtube.com/watch?v=wkKnD9Fn0A4 ↩︎

- https://table.media/berlin/professional-briefing/verungluecktes-werben-muenklersches-merz-urteil-sozialdemokratische-selbstkritik/ ↩︎

- https://sage-nein.de/ ↩︎

- https://www.dielinke-bremen.de/politik/startseite/detail-neu/grosse-kritik-aber-auch-landespolitische-verantwortung-linke-senatorinnen-stimmen-fuer-bremer-zustimmung-zum-schuldenpaket-im-bundesrat/ ↩︎

- https://www.die-linke.de/partei/parteidemokratie/parteivorstand/parteivorstand-2024-2026/detail-beschluesse-pv/ablehnung-finanzpaket/ ↩︎

- https://taz.de/Bundesrat-stimmt-ueber-Finanzpaket-ab/!6077166/ ↩︎

- https://table.media/berlin/professional-briefing/verungluecktes-werben-muenklersches-merz-urteil-sozialdemokratische-selbstkritik/ ↩︎

- https://progressive-linke.org/aktuelles/ein-schmaler-weg-fuer-die-linke/ ↩︎

- https://www.nd-aktuell.de/artikel/1189851.progressive-mehrheit-einiges-zu-gewinnen-n-noch-mehr-zu-verlieren.html ↩︎

- https://www.gmx.net/magazine/politik/inland/linken-chef-jan-van-aken-merz-40790290 ↩︎